キンメのスキヤキがおいしいという話を聞いたので、早速試してみました。

味付けは、煮付けのレシピで、酒200、みりん50、醤油50、砂糖大さじ1。

刺身は飲み会に進呈したり、自宅で食べつくしてしまったため、キンメのアラと中落ち、アブラボウズの西京漬けの切身を入れました。

煮付けとスキヤキを決定づけるのは、生卵につけるかどうかだと思います。

生卵の白身と、キンメの目のゼラチンは、同じ食感だということに気づきました。

深海魚のスキヤキ、意外においしかったです。

今度、スミヤキのスキヤキもやってみたくなりました。

2015年5月11日月曜日

2015年5月6日水曜日

新島キンメ

中潮

GW3回目の釣行として、新島キンメを釣りに、須崎漁港 番匠高宮丸さんまで行ってきました。

同行は、アカムツに続き、F氏。

2人とも、はじめての釣りもの。2週間前に予約がとれました。

5月5日F氏の車で22時自宅発、翌1:00待合所着、座席をとり、仮眠後、3時10分船着場集合。

座席は、胴の間ん中。

ミヨシ、トモはすでにとられていましたが、胴の間ん中は、希望どおり。

ミヨシは、最初に投入でき、釣果期待が高いけれども、初めての釣りには敷居が高いこと、両端は反応が特化している分、反応がズレたときに、デメリットになる場合もあり、真ん中が手堅いと・・・。

ヘビータックル・キンメは、掛け枠からの投入となり、投入8流し分の仕掛けを用意。(今回、仕掛け乗船セットを利用)

仕掛けを使い捨てにする理由は、魚がかかった15本針、20本針の取り込み時に、仕掛けがグシャグシャになってしまう中で、限られた時間、限られた流しをスムーズに行うため。

餌は、カツオのハラモ&鮭皮つき。

最初に、船長から、掛け枠、鉄筋棒のセッティングの仕方と、投入の方法を教わり、1投目。

掛け枠は、45度の角度で投入。

これが、事前にビデオを見てもピンとこなかったのですが、掛枠自体は、海面と水平で、針が掛かっている軸を45度下方に傾けながら仕掛けを出していくイメージになることがわかりました。

朝一の1投目がチャンスで、これを逃すと、後が難しいとのこと。

実際、着底と同時に、全員にアタリがあり、船長の指示に従い糸を送りこみ、巻き上げると、1人あたり6匹くらいの釣果。

サイズは、沖の瀬キンメのいいサイズクラス。

※1投目は、トップから2番目のガイドにラインを通し損じていて、船長に指摘され気づきました。

もう一度サルカンから切って通し直すロスになるので、出船前の段階で、ガイドとレベルワインダーへの通りを確認しておく必要があります。

その後、場所を移動しながら、流しを重ねていきましたが、朝一のような凄い状況はありませんでした。

<仕掛け投入時のトラブルあれこれ>

(私)

・仕掛けと道糸の連結ができていなくて、オモリを投入してから、事態判明。

→仕掛け投入中に、船長に仕掛けと道糸を連結してもらい、間一髪で切り抜ける。

(F氏)

・オモリ投入時に、捨て糸が切れる。(結び方の問題)

→巻き上げ回収

・仕掛け投入中に、中オモリが外れ、仕掛けがグシャグシャになる。

→1回休み

(他のお客さん)

・投入中、針がグローブに刺さる。

→隣のお客さんが、とっさの判断で、その枝スをハサミで切り、投入続行。

※その他、オマツリ時など、躊躇なく、他のお客さんの仕掛けの枝ス部分をハサミで切り、回収をスムーズに進行していくあたりは、投入ごとに仕掛けを捨てることを前提とした釣り経験のなせるワザだと思いました。

その他、新島キンメでは、オモリをわざと根がかりさせ、捨て糸を切り回収するという釣法を経験できました。

懸念していた、幹糸よりも細いリーダー(130LB)、PE・リーダー連結およびサルカン結び強度、ロッドとリールの強度に問題が生じないことを確認できました。

最後の流しで、F氏が、これぞ新島キンメという2.6kg級を2匹釣り、11時に終了。

道中、わさびソフトクリーム(ピリリと辛甘い)を食べ、自宅着17時50分。

渋滞を覚悟していたのですが、予想に反して順調な交通状況でした。

<釣果>

F氏 キンメダイ16匹(50リットルクーラーBOXにちょうどいい)

私 キンメダイ 8匹(25リットルクーラーBOXにちょうどいい)

<釣具>

オールレンタルセット(リールはCX-9 24V)で、十分だと思いました。

オールレンタルセットは、船宿で、ヘビータックルのセッティングまでしてもらえる便利なセットで、今回の釣りでは、釣客8人中5人がこのプランを利用していました。

私は、レンタルが難しい他の釣り物で準じたタックルをそろえているため持参し、仕掛け乗船セットを利用しました。

リール:ミヤマエ CZ-9 12V

竿:ミヤマエ Vパワーマリアナ210VL

掛け枠仕掛け:船宿餌つきセット(15本針)

ラインシステム:シマノパワープロPE8号下巻80m+PE10号1600m+ナイロンリーダー・サンライン大物ハリス130LB10mをミッドノットで連結。

金具:サルカン9号+深海リング9号+ヨリトリチェーン7号

(オールレンタルセットでは、中オモリのみ。)

オモリ:鉄筋2kg※船宿支給

中オモリ:今回未使用

水中ライト:今回未使用

ロッドキーパー:ラーク16

バッテリー:PROX LIB-10400 1個(チェックランプは1/4消費)

<食>

キンメの刺身

旨キンメレシピどおり、鍋でお湯を沸かし、さっと湯引きして、氷水に1分以上。

キッチンペーパーで水分をとり、背と腹に分けて、刺身包丁で、短冊に切りました。

湯引き後、氷水につけると、脂が落ちるため、冷凍庫で冷やしたほうがいいらしいですが、冷凍庫の貯蔵物への影響を考慮し、一般的な氷水にしました。

ビールと一緒に食べましたが、旨かったです。

味は、旨キンメの味。

<P.S.>

船宿掲載写真

船をバックに。

2.6kgと、ならぶには、気がひけるため、何も持たず。

F氏は、「船長と釣り客みたいです。」と、気遣いのコメント。

GW3回目の釣行として、新島キンメを釣りに、須崎漁港 番匠高宮丸さんまで行ってきました。

同行は、アカムツに続き、F氏。

2人とも、はじめての釣りもの。2週間前に予約がとれました。

5月5日F氏の車で22時自宅発、翌1:00待合所着、座席をとり、仮眠後、3時10分船着場集合。

座席は、胴の間ん中。

ミヨシ、トモはすでにとられていましたが、胴の間ん中は、希望どおり。

ミヨシは、最初に投入でき、釣果期待が高いけれども、初めての釣りには敷居が高いこと、両端は反応が特化している分、反応がズレたときに、デメリットになる場合もあり、真ん中が手堅いと・・・。

ヘビータックル・キンメは、掛け枠からの投入となり、投入8流し分の仕掛けを用意。(今回、仕掛け乗船セットを利用)

仕掛けを使い捨てにする理由は、魚がかかった15本針、20本針の取り込み時に、仕掛けがグシャグシャになってしまう中で、限られた時間、限られた流しをスムーズに行うため。

餌は、カツオのハラモ&鮭皮つき。

最初に、船長から、掛け枠、鉄筋棒のセッティングの仕方と、投入の方法を教わり、1投目。

掛け枠は、45度の角度で投入。

これが、事前にビデオを見てもピンとこなかったのですが、掛枠自体は、海面と水平で、針が掛かっている軸を45度下方に傾けながら仕掛けを出していくイメージになることがわかりました。

朝一の1投目がチャンスで、これを逃すと、後が難しいとのこと。

実際、着底と同時に、全員にアタリがあり、船長の指示に従い糸を送りこみ、巻き上げると、1人あたり6匹くらいの釣果。

サイズは、沖の瀬キンメのいいサイズクラス。

※1投目は、トップから2番目のガイドにラインを通し損じていて、船長に指摘され気づきました。

もう一度サルカンから切って通し直すロスになるので、出船前の段階で、ガイドとレベルワインダーへの通りを確認しておく必要があります。

その後、場所を移動しながら、流しを重ねていきましたが、朝一のような凄い状況はありませんでした。

<仕掛け投入時のトラブルあれこれ>

(私)

・仕掛けと道糸の連結ができていなくて、オモリを投入してから、事態判明。

→仕掛け投入中に、船長に仕掛けと道糸を連結してもらい、間一髪で切り抜ける。

(F氏)

・オモリ投入時に、捨て糸が切れる。(結び方の問題)

→巻き上げ回収

・仕掛け投入中に、中オモリが外れ、仕掛けがグシャグシャになる。

→1回休み

(他のお客さん)

・投入中、針がグローブに刺さる。

→隣のお客さんが、とっさの判断で、その枝スをハサミで切り、投入続行。

※その他、オマツリ時など、躊躇なく、他のお客さんの仕掛けの枝ス部分をハサミで切り、回収をスムーズに進行していくあたりは、投入ごとに仕掛けを捨てることを前提とした釣り経験のなせるワザだと思いました。

その他、新島キンメでは、オモリをわざと根がかりさせ、捨て糸を切り回収するという釣法を経験できました。

懸念していた、幹糸よりも細いリーダー(130LB)、PE・リーダー連結およびサルカン結び強度、ロッドとリールの強度に問題が生じないことを確認できました。

最後の流しで、F氏が、これぞ新島キンメという2.6kg級を2匹釣り、11時に終了。

道中、わさびソフトクリーム(ピリリと辛甘い)を食べ、自宅着17時50分。

渋滞を覚悟していたのですが、予想に反して順調な交通状況でした。

<釣果>

F氏 キンメダイ16匹(50リットルクーラーBOXにちょうどいい)

私 キンメダイ 8匹(25リットルクーラーBOXにちょうどいい)

<釣具>

オールレンタルセット(リールはCX-9 24V)で、十分だと思いました。

オールレンタルセットは、船宿で、ヘビータックルのセッティングまでしてもらえる便利なセットで、今回の釣りでは、釣客8人中5人がこのプランを利用していました。

私は、レンタルが難しい他の釣り物で準じたタックルをそろえているため持参し、仕掛け乗船セットを利用しました。

リール:ミヤマエ CZ-9 12V

竿:ミヤマエ Vパワーマリアナ210VL

掛け枠仕掛け:船宿餌つきセット(15本針)

ラインシステム:シマノパワープロPE8号下巻80m+PE10号1600m+ナイロンリーダー・サンライン大物ハリス130LB10mをミッドノットで連結。

金具:サルカン9号+深海リング9号+ヨリトリチェーン7号

(オールレンタルセットでは、中オモリのみ。)

オモリ:鉄筋2kg※船宿支給

中オモリ:今回未使用

水中ライト:今回未使用

ロッドキーパー:ラーク16

バッテリー:PROX LIB-10400 1個(チェックランプは1/4消費)

<食>

キンメの刺身

旨キンメレシピどおり、鍋でお湯を沸かし、さっと湯引きして、氷水に1分以上。

キッチンペーパーで水分をとり、背と腹に分けて、刺身包丁で、短冊に切りました。

湯引き後、氷水につけると、脂が落ちるため、冷凍庫で冷やしたほうがいいらしいですが、冷凍庫の貯蔵物への影響を考慮し、一般的な氷水にしました。

ビールと一緒に食べましたが、旨かったです。

味は、旨キンメの味。

<P.S.>

船宿掲載写真

船をバックに。

2.6kgと、ならぶには、気がひけるため、何も持たず。

F氏は、「船長と釣り客みたいです。」と、気遣いのコメント。

2015年5月3日日曜日

飯岡午後マダイ

大潮 ほぼ満月

午後マダイを釣りに、飯岡 幸丸さんまで、行ってきました。

同行はA氏。

もともと、5月4日を予定していたのですが、雨が降る可能性があり、キャンセルがでたので、本日に変更しました。

昨日の片貝に続き、九十九里方面。最北端が飯岡となります。

朝5時起床。電車で船橋まで、7時20分待合わせ、車で拾ってもらい、高速渋滞をナビで確認しながら、下道、裏道を通り、千葉北まで。

東関道はすいていて、9時30分船宿着。

受付で座席をとってから、みなと公園で、早めの昼飯。

堤防釣りの釣果状況を見て回るなどして、時間をつぶし、11時30分、船着場集合。

幸丸、外房の大型船が6隻、全てテンヤマダイのお客さん。

座席は左舷ミヨシ。

ベタ凪の海を20分ほど走り、釣り開始。

上げ潮3分くらいまでは、アタリに事欠かない状況でしたが、アワセが遅れて空振りしたり、餌をとられたり、水面でバラシたり。

13時25分時点で4匹。

しかし、全て、チダイ(ハナダイ)でした。

その後、場所を20分ほど移動。

ここから、さっぱり魚っ気がなくなり、2枚潮で、アタリなし。

船中、釣れてもホウボウ、ヒラメ。

17時から、船中の釣況が良くなり、マダイもちらほら釣れはじめるものの、私もA氏もアタリなし。

18時まで釣れず、満月の夕暮れ空を背に、帰港。

<釣果>

A氏 チダイ3匹、マダイボウズ

私 チダイ4匹、マダイボウズ

量的には、ちょうどいい感じでしたが、マダイボウズは初。毎年4月~6月釣行では、釣れたのですが。

テンヤマダイの場合、大潮よりは、小潮、中潮がいいと思います。

帰りの車渋滞は、GWならでは。

18時50分飯岡発、22時帰宅。

それでも、車内はくつろげました。

2日連続スクーター釣行は、さすがにきつかったので、助かりました。

GW日中の渋滞はきついけれども、車の相乗り、交通費折半は、エコでいいプランだと、今更ながら、気づきました。

ただ、スクーターの機動性も長所。

午後マダイを釣りに、飯岡 幸丸さんまで、行ってきました。

同行はA氏。

もともと、5月4日を予定していたのですが、雨が降る可能性があり、キャンセルがでたので、本日に変更しました。

昨日の片貝に続き、九十九里方面。最北端が飯岡となります。

朝5時起床。電車で船橋まで、7時20分待合わせ、車で拾ってもらい、高速渋滞をナビで確認しながら、下道、裏道を通り、千葉北まで。

東関道はすいていて、9時30分船宿着。

受付で座席をとってから、みなと公園で、早めの昼飯。

堤防釣りの釣果状況を見て回るなどして、時間をつぶし、11時30分、船着場集合。

幸丸、外房の大型船が6隻、全てテンヤマダイのお客さん。

座席は左舷ミヨシ。

ベタ凪の海を20分ほど走り、釣り開始。

上げ潮3分くらいまでは、アタリに事欠かない状況でしたが、アワセが遅れて空振りしたり、餌をとられたり、水面でバラシたり。

13時25分時点で4匹。

しかし、全て、チダイ(ハナダイ)でした。

その後、場所を20分ほど移動。

ここから、さっぱり魚っ気がなくなり、2枚潮で、アタリなし。

船中、釣れてもホウボウ、ヒラメ。

17時から、船中の釣況が良くなり、マダイもちらほら釣れはじめるものの、私もA氏もアタリなし。

18時まで釣れず、満月の夕暮れ空を背に、帰港。

<釣果>

A氏 チダイ3匹、マダイボウズ

私 チダイ4匹、マダイボウズ

量的には、ちょうどいい感じでしたが、マダイボウズは初。毎年4月~6月釣行では、釣れたのですが。

テンヤマダイの場合、大潮よりは、小潮、中潮がいいと思います。

帰りの車渋滞は、GWならでは。

18時50分飯岡発、22時帰宅。

それでも、車内はくつろげました。

2日連続スクーター釣行は、さすがにきつかったので、助かりました。

GW日中の渋滞はきついけれども、車の相乗り、交通費折半は、エコでいいプランだと、今更ながら、気づきました。

ただ、スクーターの機動性も長所。

2015年5月2日土曜日

九十九里アカムツ

大潮

(GW最初の釣行)

はじめてのアカムツを釣りに、九十九里片貝港 正一丸さんまでスクーターで行ってきました。

同行者はF氏。

急遽決まった釣りのため、ストックの深海仕掛けを、3本針にカスタマイズし、数セット用意。

水深300m前後、PE8号、オモリ250号

ノドクロカサゴ1匹だけキープ。他、船宿のお土産(サワラの味噌漬け、イカ)。

GW釣行序盤としては、むしろ望ましい貯蔵スペースをキープ。

(GW最初の釣行)

はじめてのアカムツを釣りに、九十九里片貝港 正一丸さんまでスクーターで行ってきました。

同行者はF氏。

急遽決まった釣りのため、ストックの深海仕掛けを、3本針にカスタマイズし、数セット用意。

0:30起床、3:00着。

F氏は、前夜に現地入りし、左舷ミヨシ席を確保してくれていました。

4時出船し、沖へ1時間半。

餌は、ホタルイカを購入。

目の間にチョン掛けし、ゲソとハラワタだけにするやり方が、一般的とのこと。

下げ潮では、アタリがあるものの、ノドクロカサゴやサメなど。

船中、本命のノドクロ(アカムツ)がなかなか出ません。

水深300mで、本命っぽいアタリがあるものの、上げてみたら、サバに入れ変わっていました。

その後、F氏はクロムツを確保。

下げ潮六、七分近辺の7時40分、F氏の水面に本命現る。

口切れ間際のところを、私がタモでサポートし、無事、キャッチ。

船中1匹目に、周りが湧きました。

その後、反対側のミヨシのお客さんが、船中もう1匹目を追加。

後半、私のリチウムイオンバッテリーがあがってしまうというトラブル。

2週間前の深海釣りで使用したバッテリーのチェックランプが3/4残っていたため、充電せずに使ったところ、チェックランプ2/4からの消費が急激に早く、ダウン。

持ちのいいバッテリーだと思っていたのですが、チェックランプは信用せず、毎回充電したほうが良さそうです。

その後、F氏の電力丸を使わせてもらっていたのですが、ビーストマスター2台分の使用は、さすがに危ういと見かね、反対側のミヨシのお客さんが、予備のバッテリーを貸してくれました。

大きいリールになると、バッテリーを強化するか、予備バッテリーの携帯が必要と、いろいろ教えてもらいました。

その後は、底潮流れず、ノドクロカサゴはよく釣れたのですが、オマツリも多く、11時終了。

まだ、アカムツの本格シーズンではなさそうですが、1号船のメヌケは今日も好調で、クーラーボックス満杯、アブラボウズ、ベニアコウも混じっていたとのこと。

近いし、船も大きいし、またいつか来ようと思いました。

水深300m前後、PE8号、オモリ250号

ノドクロカサゴ1匹だけキープ。他、船宿のお土産(サワラの味噌漬け、イカ)。

GW釣行序盤としては、むしろ望ましい貯蔵スペースをキープ。

2015年4月30日木曜日

脂坊主と漬物

厚生労働省では、自然毒のリスクプロファイル:魚類:異常脂質として、アブラソコムツとバラムツとともに、アブラボウズを挙げています。

しかし、アブラソコムツとバラムツのワックスエステルとは異なり、アブラボウズのトリグリセリドは、栄養価も高く毒性はない。とのこと。

アブラボウズのトリグリセリドは、植物油に近いオレイン酸。

はじめてアブラボウズの刺身を食べたとき、上品な脂感がありました。

何が上品かというと、スミヤキと比べ、上品。

スミヤキをはじめて食べたときは衝撃的でしたが、アブラボウズはスミヤキから癖を取り除き、上品にした味。

ギンダラ科と知り、その味に納得。

ソフトクリームから脂分を抽出したような食感。

オレイン酸の乳脂肪やオリーブ油は、ソフトクリームの原料であり、なるほどと思いました。

これも、食べ過ぎるとお腹を壊すとのことなので、量には注意していますが、私の場合は、どちらかというと便秘になりました。

同時に食べていたアコウダイが原因かもしれませんが、50肩に効くかもしれません。

体操しているので、たまたま回復に向かっているかもしれませんが、脂や、ゼラチンが、50肩の原因となる、米粒大の石灰に、潤滑油のように作用するのではないかと・・・。

まだ、アブラボウズが冷凍庫に、残っているので、解凍する度に、味付けを変えて食味を楽しんでいます。

ぬか漬け、粕漬けの材料を入手したので、漬物をやってみましたが、24時間漬けて、おいしくいただけました。

漬けたアブラボウズは、ワイン、酒、みりん、少量の味噌を浸したフライパンで焼き上げ。

(漬けて1日目の状況)

下が脂坊主

(材料)

・ぬかみそ

・酒粕

・他、白ワイン、酒、みりん、西京味噌などを試しています。

しかし、アブラソコムツとバラムツのワックスエステルとは異なり、アブラボウズのトリグリセリドは、栄養価も高く毒性はない。とのこと。

アブラボウズのトリグリセリドは、植物油に近いオレイン酸。

はじめてアブラボウズの刺身を食べたとき、上品な脂感がありました。

何が上品かというと、スミヤキと比べ、上品。

スミヤキをはじめて食べたときは衝撃的でしたが、アブラボウズはスミヤキから癖を取り除き、上品にした味。

ギンダラ科と知り、その味に納得。

ソフトクリームから脂分を抽出したような食感。

オレイン酸の乳脂肪やオリーブ油は、ソフトクリームの原料であり、なるほどと思いました。

これも、食べ過ぎるとお腹を壊すとのことなので、量には注意していますが、私の場合は、どちらかというと便秘になりました。

同時に食べていたアコウダイが原因かもしれませんが、50肩に効くかもしれません。

体操しているので、たまたま回復に向かっているかもしれませんが、脂や、ゼラチンが、50肩の原因となる、米粒大の石灰に、潤滑油のように作用するのではないかと・・・。

まだ、アブラボウズが冷凍庫に、残っているので、解凍する度に、味付けを変えて食味を楽しんでいます。

ぬか漬け、粕漬けの材料を入手したので、漬物をやってみましたが、24時間漬けて、おいしくいただけました。

漬けたアブラボウズは、ワイン、酒、みりん、少量の味噌を浸したフライパンで焼き上げ。

(漬けて1日目の状況)

下が脂坊主

(材料)

・ぬかみそ

・酒粕

・他、白ワイン、酒、みりん、西京味噌などを試しています。

2015年4月22日水曜日

メヌケ/アコウの分類

前回、識別にとまどったので、メヌケ/アコウの類を、忘れないうちに整理してみました。

主に深海釣りマニュアル、その他、大図鑑、WEBより情報収集。

<メヌケ類、メヌケ/アコウ>

・バラメヌケは、暗色黄帯で見分けるのがポイントか?

・アラメヌケの外観は、わかりやすい。

・3、4kgを超えるメヌケ類は、オオサガか、アコウダイの可能性が高く、識別は、眼の下の棘(トゲ)のあるなし。

・ひとまず、大きさで、見分けるのがポイントか?

・紅白模様は、ウロコが擦れた場合にもできるため、ホウズキを決定づけるものではない。

・ホウズキの識別は、尾びれの形状。

・オオサガは標準和名。サンコウメヌケは、DNA鑑定から、オオサガの若魚であると、2003年にロシアで発表されているが、漁業者は長年別種としてきており、この呼び名、和名も健在(2016年現在)。

・ベニアコウは、オオサガ(コウジンメヌケ、サンコウメヌケ)を指すが、深海500~1000m、ヘビータックルで釣る、全身橙赤(黒斑つきが3割混じる)の大型魚のイメージが強い。

・ベニアコウの体型はアコウダイよりも胴長で、色合いに違いがあり。

・眼窩下縁棘(棘なしか、棘ありか、棘の数) 眼の周りを指でなぞって小さい棘を確認する。

アコウダイの場合は、目のすぐそばの周りの左側と右側に、小さい棘。上顎にかかる涙骨にも棘。(後述)

・尾びれのくぼみ(ホウズキ以外)

口の中は、黒というかグレーでした。サンコウメヌケの特徴。

南房ベニアコウ再び(2016/5)

南房ベニアコウ3回目(2018/3)

主に深海釣りマニュアル、その他、大図鑑、WEBより情報収集。

<メヌケ類、メヌケ/アコウ>

| 名 | 背鰭 棘数 |

尾鰭 くぼみ |

眼窩 下縁棘 |

銚子 以北 |

銚子 以南 |

備考 |

| アコウダイ | 13 | あり | 2棘 | メヌケ | アコウ | 大型(3、4kg以上)あり |

| ホウズキ | 12稀に13 | なし | 3棘 | 額の棘が目立つ 紅白模様も |

||

| アラメヌケ | 13 | あり | 3~7棘 | 茶色がかったアコウ 頭に3条の暗色黄帯 |

||

| バラメヌケ | 13 | あり | なし | 頭に3条の暗色黄帯 銚子以北のメヌケ類 |

||

| オオサガの若魚 サンコウメヌケ |

13 | あり | なし | オオサガの若魚 口内が黒い ベニアコウ |

||

| オオサガ コウジンメヌケ |

13 | あり | なし | オオサガ ベニアコウ 口内が白い 大型 黒斑つきも 深海1000mまで |

<考察>

・食評価はどのメヌケ類もよく、親潮の影響を受ける北のほうが、脂の乗りが良い。

・オオサガ、アコウダイなどを、銚子以北では、バラメヌケと呼ぶ場合あり。・バラメヌケは、暗色黄帯で見分けるのがポイントか?

・アラメヌケの外観は、わかりやすい。

・3、4kgを超えるメヌケ類は、オオサガか、アコウダイの可能性が高く、識別は、眼の下の棘(トゲ)のあるなし。

・ひとまず、大きさで、見分けるのがポイントか?

・紅白模様は、ウロコが擦れた場合にもできるため、ホウズキを決定づけるものではない。

・ホウズキの識別は、尾びれの形状。

・オオサガは標準和名。サンコウメヌケは、DNA鑑定から、オオサガの若魚であると、2003年にロシアで発表されているが、漁業者は長年別種としてきており、この呼び名、和名も健在(2016年現在)。

・ベニアコウは、オオサガ(コウジンメヌケ、サンコウメヌケ)を指すが、深海500~1000m、ヘビータックルで釣る、全身橙赤(黒斑つきが3割混じる)の大型魚のイメージが強い。

・ベニアコウの体型はアコウダイよりも胴長で、色合いに違いがあり。

・眼窩下縁棘(棘なしか、棘ありか、棘の数) 眼の周りを指でなぞって小さい棘を確認する。

・尾びれのくぼみ(ホウズキ以外)

・頭部の棘

頭部にハの字の棘は、アコウダイ、メヌケに存在。

オオサガは額の棘は目だたない。アコウダイは少し棘があり、ホウズキは棘が目立つ。

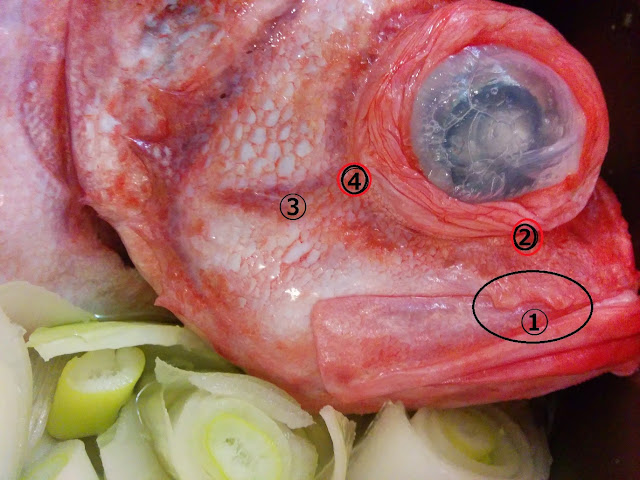

写真は、アコウダイ。

・アコウダイの棘の位置

①涙骨(唇にかかる棘)の棘が目立つのも特徴だが、涙骨自体は、ベニアコウにもある。

書物に記されているのは、①涙骨と③第3眼下骨の眼窩下縁の棘。

2匹釣ったうちの小さいほうを冷凍庫から取り出して、確認できました。

写真での判別は難しく、目の周り下縁を指でなぞると、小さい棘が確認できます。

目の下の②と④の位置に、小さい棘。

・ベニアコウの涙骨

ベニアコウは、釣れたら、外観、細部、食味を、よく見たいと思います。

以下ベニアコウ

額にハの字の棘があるもののすっきりしていて、棘が少ない。

アコウは、鼻の穴の下部が、上部と比べ小さいのに対し、ベニアコウは上部と同程度の大きさ。

口の中は、黒というかグレーでした。サンコウメヌケの特徴。

味は、濃厚。焼くとギンダラ系。味噌仕立ての鍋が旨いです。

以下は比較的新しく発見されたメヌケの種、ヒレグロメヌケ。

将来、記事が削除されるといけないので、保管のためにコピーを掲載。

寿命100歳を超え、1メートルを超える。

ヒレの先が黒い。

アラスカの他、日本にも北海道、岩手沖に生息。

オオサガ、コウジンメヌケがメヌケの親分なら、これは、メヌケの元老院、長老。釣りたいです。

南房ベニアコウ3回目(2018/3)

脂坊主・三公目抜の握り鮨3種

日曜に釣った特別な魚を、水曜日に握る。最近は、儀式となっています。

上 脂坊主

下 三公目抜

3種 左から、刺身、表面焼き、加熱したみりん醤油で漬け。

アブラボウズの漬け握りは、やはり、おいしかったです。

サンコウメヌケの身は、もう1、2日寝かして、熟成させたほうがいいかも。

この2魚種の食べ合わせは、やはり、いけます。

※この1週間後、アコウダイを食べたのですが、ほとんど同じ味がしました。

サンコウメヌケだと思っていた魚は、アコウダイだった可能性あり。

見分けのポイントは、おさえたので、いつか、ベニアコウを釣って、食べ比べたいと思いました。

登録:

投稿 (Atom)